-

© DWIH Tokyo / Saeka Uchino

DWIH東京インタビュー

© DWIH Tokyo / Saeka Uchino

DWIH東京インタビュー内野 紗江佳 氏

2021年8月31日にFalling Walls Lab Sendai 2021 (FWL Sendai 2021)が東北大学主催、DWIH東京、東北大学 知の創出センター、東北大学 研究推進・支援機構 URAセンター共催で開催されました。 本イベントにて優勝を獲得した、内野紗江佳(うちの さえか)氏にお話を伺いました。内野氏は東北大学大学院博士課程後期に所属しており、この度“Falling the Wall of Milk Science and Immunology”というタイトルで発表を行いました。

-

© DWIH Tokyo / Dr. Nora Kottmann

東と西をつなぐ ― ショートインタビュー

© DWIH Tokyo / Dr. Nora Kottmann

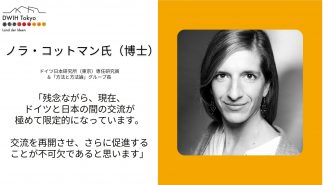

東と西をつなぐ ― ショートインタビューノラ・コットマン氏

シリーズ「東と西をつなぐ – ショートインタビュー」では、日独の研究協力に携わる方々を紹介するとともに、協力が成功する方法や分野について伺います。 今回は、ドイツ日本研究所(DIJ)専任研究員で、「方法と方法論」グループ長を務めるノラ・コットマン氏をお迎えしました。コットマン氏の主な研究分野は、モビリティー、空間(スペース)、(非)帰属、親密性(インティマシー)、質的社会学調査の方法です。

-

© DWIH Tokyo / Dr. Jonas Fischer

DWIH東京インタビュー

© DWIH Tokyo / Dr. Jonas Fischer

DWIH東京インタビューヨナス・フィッシャー氏

2021年8月31日にFalling Walls Lab Sendai 2021(FWL Sendai 2021)が東北大学主催、DWIH東京、東北大学 知の創出センター、東北大学 研究推進・支援機構 URAセンター共催で開催されました。 今回、東北大学側のオーガナイザーであるヨナス・フィッシャー氏にお話を伺いました。フィッシャー氏は、昨年度の同イベントにおいて”Breaking the Wall of Energy-Efficient Data Storage”というタイトルの発表で準優勝を獲得しました。今年は運営側として、イベントを成功へと導かれました。普段は東北大学知の創出センターにて、プログラムコーディネーターとして活躍されています。

-

イベントレポート

イベントレポートFalling Walls Lab Sendai 2021

国際科学コミュニケーションイベント「Falling Walls Lab Sendai 2021」が2021年8月31日(火)にオンラインで開催されました。Falling Walls Labとは、ベルリンの壁崩壊20周年を記念し、2009年にベルリンに設立された財団「Falling Walls Foundation」が主催する、学生及び若手研究者向けの弁論大会です。東北大学主催、ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京(DWIH東京)、東北知の創出センター、そして東北大学研究推進・支援機構URAセンター(URAセンター)の共催で行われました。

-

© DWIH Tokyo/iStock.com/jotily

在独ジャーナリスト 熊⾕徹⽒から見たドイツの研究開発

© DWIH Tokyo/iStock.com/jotily

在独ジャーナリスト 熊⾕徹⽒から見たドイツの研究開発ドイツのイノベーション・パワーハウスNRWが日本にとって重要な理由

2021年9月24日 【文:熊谷 徹】 2021年6月16日、ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州の州都デュッセルドルフで「NRW・日本サミット」が開かれた。会議では日独両国のイノベーションの実例が紹介され、企業関係者らによるパネルディスカッションが行われた。

-

© DWIH Tokyo / Dr. Sho Tsuji

東と西をつなぐ ― ショートインタビュー

© DWIH Tokyo / Dr. Sho Tsuji

東と西をつなぐ ― ショートインタビュー辻晶氏

シリーズ「東と西をつなぐ – ショートインタビュー」では、日独の研究協力に携わる方々を紹介するとともに、協力が成功する方法や分野について伺います。 今回は、東京大学 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構の主任研究者で、発達心理学および乳幼児の言語習得を専門に研究されている辻晶氏をお迎えし、日本とドイツ両国で活動された経験、そして研究者に積極的な交流を求める熱意あふれるご意見を伺いました。

-

© DWIH Tokyo/iStock.com/VectorMine

在独ジャーナリスト 熊⾕徹⽒から見たドイツの研究開発

© DWIH Tokyo/iStock.com/VectorMine

在独ジャーナリスト 熊⾕徹⽒から見たドイツの研究開発日独で進むバイオダイバーシティ(生物多様性)保全のための努力

2021年8月25日 【文:熊谷 徹】 ドイツ連邦教育研究省(BMBF)は数えきれない程の研究プロジェクトを進めているが、その中で私が「環境保護を重視するドイツらしい」と感じるのが、バイオダイバーシティ(生物多様性)の保全を目指すプロジェクトだ。BMBFは、「全世界で約100万種類の動植物が絶滅の危機にさらされている。生物多様性の減少は、科学界、経済界、政界が直面する大きな試練の一つだ」と指摘する。

- ニュースレター&ソーシャルメディア

- プレス

- イベントカレンダー

-

各国のDWIH